Беломорские суда

из книги С. В. Максимова “Год на Севере”

Город Кемь внешним видом своим столько же похож на всякое другое беломорское селение, обусловленное простым значением деревни или села, сколько, в то же время, не похож ни на один из других уездных городов России. Начиная с того, что в городе этом встречает всякого проезжего невыносимый, докучливый шум речных порогов, как и всюду по берегам Белого моря. Кемь, в свою очередь, поставлена в такое исключительное и незавидное положение, что разбросалась в поразительном беспорядке по гранитным скалам, которые в пяти-шести местах слились в сплошные груды, как будто горы. Цепляясь по уступам этих гранитных гор неправильною линиею без симметрии идут одни за другими, одни над другими зеленые, желтые, серые домики и дома этого города. Незначительная часть их, полукругом, как будто в некотором порядке, как бы подобием набережной красивого приморского города (особенно при виде издали, при въезде в город с моря), обогнула широкий, круглый ковш реки, где она слилась двумя своими рукавами. С одного из этих рукавов с шумом и брызгами несется по крупным камням огромная масса воды, трудно победимая силою весел, силою человека и паруса, крепко надутого сильным и крутым ветром. Там, где масса воды этой не кипит уже котлом, а зияет огромной пучиной, выбитой временем и водой как бы в упор стремлению водопада, выплывает невысокая гранитная скала со старинною церковью, с более древнею башнею уже разрушенного или рухнувшего от времени острога, городка.

Это – Леп-остров – ячейка первоначального поселения, защищенного деревянным острогом, который в конце прошлого века уже был в развалинах. Продолжая замечательно спокойное течение свое дальше, река обрамляется теми же гранитными скалами, по которым тянется изгородь, вешала с сетями направо, и рассыпался такой же беспорядочный ряд строений налево, в сторону города. В дальнем конце своем, до которого видно такое множество углов, труб и кровель, ряд домов этих, названный карельским именем мандеры, замыкается деревянной кладбищенской церковью с крестами и гранитными камнями и плитами кругом. На таких же неправильно очерченных, неправильно разметанных кругом камнях и плитах выстроилась соборная церковь, встала отдельно от нее соборная колокольня, неизбежно каменное казначейство, еще несколько домов, пожалуй, относительно и красивых, не похожих на дома деревенские или сельские, ни огородца подле, ни кусточка зелени, кроме зелени ивняка, да дальнего соснового бора, ни лошади подле или даже где-нибудь и вдали. Если в Онеге есть еще хоть одна улица, по которой можно ездить, то по Кеми окончательно по летам ездить невозможно. Два утлых, наскоро плетенных моста, перекинутых через узкие рукава реки, служат только для прохода пешеходов, заблудившейся или, по обыкновению, оставленной без призора бодливой коровы, всегда огромной, всегда желтой собаки, которая по зимам возит воду и воеводу, дрова и его челядинцев.

Взойдешь на гору, взберешься на колокольню – моря не увидишь, море затянули спопутные взору мысы извилистой, коленчатой реки, закрыли избы, сосновый перелесок, недавно построенные против неприятеля батареи, бараки подле. Видишь неровные, прогнившие крыши домов с кадушками и швабрами в них на случай пожара. Видишь опять прихотливые изгибы реки; видишь кемскую женку всю в красном с веслом на плече, идущую к карбасу; видишь этот карбас, который качается на воде подле берега, и парусок другой вдали. Слышишь снова вой порогов или еще более несносный вой своры собак, бегающих по загородным горам. Там дальше тускнеет что-то в тумане: может быть, тот же бор, может быть, те же серовато-красные массы гранита. А там опять-таки слышишь человеческие голоса, как-то не гармонирующие со всею наглазною обстановкою, как будто чужие здесь, хотя под ногами и раскинулся широко один из лучших, самый богатый капиталами город Архангельской губернии.

Спустишься вниз по уступам скал, имеющих в некоторых местах вид и форму решительной лестницы, словно рубила ее рука человеческая, но и тут все-таки ничего не встречаешь нового: слышатся те же пороги, видится тот же широкий и глубокий ковш среди города, среди самой реки. По берегу этого ковша навалены грудами, поленницами доски и бревна. Из-за них по временам вырывается болезненный взвизг пилы, голоса людей, звон топора, плашмя попавшего на сучок. Здесь городская доморощенная верфь и, говорят, хотя и маленькая, но чрезвычайно удобная. На этом месте с этого берега, в этот ковш реки Кеми ежегодно спускают по одному, по два, нередко по три и по четыре крупных морских судна, назначаемых для дальних морских плаваний. Подрядчиками работ этих бывают, конечно, богатые капиталисты города; производителями, работниками – карелы из деревни Подужемье, расположенной в семнадцати верстах выше города, на той же реке Кеми. Вся нехитрая и несложная история этого дела обыкновенно обряжается и ведется простым путем…

Вот как про все это рассказывают. Давно уже кѳмскіе богачи нажили свои капиталы и пустили объ этомъ славу на всю ближнюю и дальнюю окольность. Правда, что слава эта на устахъ правдивыхъ людей не всегда добрая, и кемскіѳ капиталы, какъ говорятъ, нажиты не весьма честнымъ путемъ, а потому и наше дѣло сказывать всю сущую правду, какъ она рассказывается. Давно, еще до временъ Петра Великаго, въ глухихъ нѳпроходимыхъ корельскихъ болотахъ, вблизи болыпихъ рыбныхъ озеръ, особенно же около Топозера, разселились первые раскольники своими скитами. Я уже разсказалъ, что такое прѳдставлялъ собой Топозерскій скитъ. Прежде въ этотъ скитъ бѣжалъ, говорятъ, изъ Сибири клейменый и не одинъ десятокъ разъ прогнанный сквозь строй и сосланный на поселенье солдатъ, всякій, кто могъ понадѣяться на личную смѣлость и не побояться второго, всегда болѣе горшаго, наказанія. Пробираясь Христовымъ имѳнемъ, обнадеженные сердобольемъ добраго русскаго народа, который давно уже пріучилъ себя видѣть во всякомъ бѣгломъ если не мученика, то непремѣнно уже страдальца, достойнаго и куска хлѣба, и теплаго пріюта, — бѣглые, со званіемъ и прозвищемъ „несчастнѳнькіѳ”, большею частью, спокойно достигали до корельскихъ болотъ. Здѣсь первый спопутный скитъ приглашалъ ихъ къ себѣ и благословлялъ на вѣчную, спокойную жизнь, обезпеченную дальностью мѣста, непроходною глушью за зыбучими болотами, за высмотрѣнными и замурованными тропинками. Сюда цѣлое столѣтіѳ не достигалъ полицейскій надзоръ, и корельскіѳ и выгорецкіѳ скиты ежегодно населялись цѣлыми десятками бѣглѳловъ, ревнующихъ о древлецерковномъ благочестіи . Опять-таки цѣлое столѣтіе эти бѣглецы-скитники были предметомъ бдительнаго надзора тѣхъ изъ богатыхъ раскольниковъ, которые заручались умѣньемъ и смѣлостью въ столицахъ. Богачи эти не скупились на милостыню и не десятками, а сотнями и тысячами рублей посылали ее сюда на помощь гонимой , угнетенной о Христѣ братіи . Хорошо зная о крайней удаленности архангельскихъ поморскихъ скитовъ, о трудно проходимыхъ путяхь туда, наконѳцъ, о крайней скудости средствъ къ жизни, столичные раскольники обыкновенно адресовали свою милостыню на имя тѣхъ изъ своихъ единомышленниковъ, которые жили въ Кеми, ближе къ почтѣ и ближе къ скитамъ. Комиссіонеры эти, сначала обладавшіѳ только однимъ секретомъ скоро и вѣрно находить скиты, впослѣдствіи научились другому: не обходить и себя въ дѣлежѣ, конечно, съ большею выгодою и съ болыиимъ барышомъ. Легко и въ короткое время они успѣли убѣдить скитниковъ, что скорѣе хлѣбъ, мясо и другіе съѣстные припасы, скорѣѳ одежда и предметы домашняго хозяйства,, чѣмъ деньги — неприложимый въ глухихъ и бѳзлюдныхъ мѣстахъ матеріалъ — нужны для ревнующихъ о древлѳцерковномъ благочестіи и спасеніи души; что, наконецъ, деньги эти, какъ игрушка, какъ забава, важны для нихъ въ небольшомъ числѣ, и то почти для того только, чтобы нѳ сидѣть безъ нихъ, не разучиться распознавать одну монету отъ другой. Дѣло это было улажено при помощи тѣхъ же денегъ, которыми покупались хитрые изъ скитниковъ и скитницъ, имѣвшихъ право голоса и силу нравствѳннаго вліянія на всѣхъ остальныхъ. Кѳмскіе раскольники-комиссіонеры продолжали попрежнему получать изъ обѣихъ столицъ, изъ богатыхъ и торговыхъ городовъ значительныя суммы, закупали все нужное для скитовъ, часть денегъ приберегали для себя, а самую меньшую и ничтожную отсылали въ скиты. Скрытные и хитрые, но вѣрные въ словѣ, по патріархальнымъ, еще неиспорченнымъ понятіямъ о честности, корѳлы носили, за ничтожную плату, на своихъ крѣпкихъ плечахъ громоздкія тяжести и подъ рубахой на груди довѣренныя имъ скитскія деньги. Съ каждымъ мѣсяцемъ, между тѣмъ, богатѣли кемскіе комиссіонеры и разъ (рѣдко два раза) въ году сами приходили въ скиты, чтобы свести счеты, втридорога поставить цѣну на доставленные предметы, приносили съ собою много водки и вина, чтобы этимъ умирволить настоятелей и настоятельницъ-матушекъ . Съ недѣлю пировали они здѣсь, бражничали и, такимъ образомъ, успѣвали располагать скитянъ снова въ свою пользу на весь будущій и на всѣ другіе, слѣдующіе за нимъ годы. Такъ велось дѣло до уничтоженія скитовъ. Значительные капиталы перешли, такимъ образомъ, въ пять-шесть кѳмскихъ домовъ н способствовали тому, что всѣ эти дома повели на основные несчастные капиталы новыя дѣла, хотя уже и другого рода. Много морскихъ судовъ большого и менынаго размѣра находятся теперь въ собственности кемскихъ раскольниковъ. Рѣдкій изъ нихъ не строить еще но одному каждогодно на мѣсто обвѳтшавшаго. Дѣло это идетъ такимъ побытомъ.

Богач-хозяин, задумавший выстроить судно, заручается лесом, нарубленным по берегам и протокам реки Кеми. Для рангоута и досками на большие суда запасается он или на онежских лесопильных заводах, или привозит их на своем же судне из Архангельска, затем, что ближний лес, дряблый и мелкий, негоден для судостроения. Освобожденный указом 1820 года от платежа футовых денег и обязанный только при постройке платить единовременно попенные деньги, хозяин спешит заручиться мастером. Для этого, как сказано уже, ходить недалеко; в семнадцати верстах выше города, в деревне Подужемье, живут карелы, которые всему архангельскому краю известны как лучшие мастера крупных морских судов, не имеющих никакого порока. Мастеров этих возят в самые отдаленные места прибрежьев: дорожат ими и керетчане, и варзужане, и мезенцы, и летнесторонние, и соловецкие, и горожане (архангельцы). Работа их в чести и славе и у архангельских англичан и немцев. Кемский судохозяин никогда уже не обойдет ближнего соседа, с которым ежегодно, в день Спаса Преображенья (6 августа), в том же Подужемье ведет он хлеб-соль и беседу и разводит веселый, длинный праздник и столованье. Напротив, богатый кемлянин выберет и заговорит себе мастера лучшего: к празднику Спаса мастера бывают все дома. Заказчик, пожалуй, и переждет один год, а, пожалуй, и два, если у этого лучшего мастера есть уже на руках заговоренная работа. Вот отчего кемские суда лучше постройкой, красивее глядят своей внешностью, чем все другие суда, принадлежащие другим деревням и нередко выстроенные доморощенными деревенскими мастерами, не подужемскиади карелами. Кемское судно узнается в море издали, угадывается поморами безошибочно; иной сказывает даже при этом имя хозяина, а нередко и имя мастера.

– Лодейку задумал построить, – сказывает кемлянин в избе мастера, являясь туда с поклоном, приветом и приносом заграничного крепкого рому или коньяку.

– Сказывали – слышал.

– Возьмешься ли?

– Для ча не взяться – могим! – отвечает мастер.

– Да свободен ли ты?

– Сказываем – слово, так, стало, – не врем. Сам знаешь!

– Как тебя не знать, весь свет тебя знает. Весь свет с тобой рад дело вести: это перед тобой, что перед Спасом! Откушай-ко!

Откупоривается бутылка, расходуется вино, идут разные сторонние разговоры, которым как ни завязываться, как ни метаться в бок, да по сторонам – с Мурмана на город, из города в Москву и Питер, – а сесть на одно, опять на той же задуманной лодейке: в ней и заказчику барыш, и мастеру польза и выгода; для того и другого вожделенные, верные деньги: одному раньше, другому несколько позже. Начавши другую бутылку, и заказчик и мастер, под веселый шумок, говорят о цене, спорят и шумят, не изобижая друг друга; ладят, как умеют и смеют; стягивают, как могут, накидки и скидки. Опять пьют и шумят, и опять-таки добираются до искомой, исходной середины, на которой и заказчику, и мастеру становится безобидно и неубыточно. Сойдутся они на этой средней цене непременно: не в первый раз вершат они дело. Ни заказчик не отпустит без конечного ответа хорошего мастера, ни мастер не бросит богатого, честного хозяина. “Спорить – вольно, браниться – грех”, – говорит поговорка. Как ни шуметь, как ни выговаривать своего я и своих барышей – заказчику не пойти из избы, мастеру не пустить его из дверей на город. Так во всех случаях, во всех сделках между своими и ближними. Темен человек дальний; свой ближний известен со всею придурью, со всеми изгибами простого, нехитрого сердца.

– Ну, так, что ли, дело наше по тому идет? – спросит еще раз заказчик.

– Так и не инак, потому по самому, – ответит в последний раз мастер.

– Ну, ударим по рукам, поцелуемся и станем Богу молиться.

– Ладно, по рукам и за Бога – по обычаю.

Сговорившиеся хватаются за полы, обнимаются, молятся на тябло: и кемский и подужемец старым дониконовским крестом.

– Когда приходить-то? – спросит последний уже у дверей избы своей.

– Да когда удосужишься, когда зима станет; доски пилеными привез, кокоры обтесали инвалидные солдаты на задельные дни – все готово. Скорее придёшь, лучше будет.

Подужемец не замедлит. Сборы его невелики; подмастерье его свой человек, правая рука, от него не отходит и часто живет с ним в той же избе, если не рядом.

Сидит кемский хозяин рано поутру в своей светлой, поразительно чистой избе, за крашеным столом, накрытым чистым рядном – скатеркой. Перед ним на столе лежит толстая книга в кожаном переплете времен Михаила Федоровича раскрытою. Он только что перекрестил очи и, положив начала, сел попитаться от словесного млека и умственного кладезя, чтобы потом напиться чаю из немиршоной чашки своей, купленной им за морем, в Норвегии. Чем-то мудрым, внушающим уважение, если не страх, глядит его чистое лицо, опушенное большой седой бородой и такими же волосами на лбу, подстриженными, по старому обычаю, в скобку; смело и сурово глядят его умные, бойкие глаза из-под медных очков-клешней, захватывающих его нос до страдательного вида и состояния. Он вслух, для себя, гнусливо читает житие святого настоящего дня и, может быть, прочтет это житие до конечного аминя, – но в двери стучатся с молитвой: “Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!” Слышится в молитве этой женский голос одного из домочадцев; старик отдает аминь. Входит жена, а за нею мастер-подужемец, на другой же день по совершении сделки и подряда.

– Ну вот, и свет в очи, а только что об тебе думал, да и попризабылся было! Ладно же – прошу покорно со мною чаю кушать. Неси, девка, рому заветного; стряпай, девка, обед праздничный. На этот день распоясаться хочу – запой сделать, коли со старости лет выдержу это, да не крякну! Гости пока, почестной гость! Назавтра думу будем думать и об деле смекать; а сегодня, в молитвослове показано разрешение вина и елея. Так и станется!

На другой день, рано утром, и хозяин и мастер уже на месте работы и именно там, где река Кемь, сливаясь двумя своими рукавами, образовала широкий ковш. На берегу этого ковша строят кемляне суда свои, но преимущественно большого размера лодьи, шкуны, рaньшины, боты. Для мелких судов отводятся другие места, как для карбасов, так и для лодок; но постоянных элингов нет нигде по всему Поморью. При постройке крупных, как и при постройке мелких, приемы одни и те же.

Давно и положительно известно, что лодейные мастера не знают ни чертежей, ни планов и руководствуются при строении судов только навыком и каким-то архитектурным чутьем, которое, как кажется, надо считать прирожденною особенностью карельского народа. В то же время остальные приемы при деле установлены дедовскими и прадедовскими обычаями, преданием и наглядным наставлением. Точно так же положительно известно и то, что архитектура беломорских судов однообразна и точно такая же и теперь, какая была – говоря поморским же выражением – при царе Капыле, когда грибы воевали с опенками, или, лучше, когда еще правила Поморьем Марфа Посадница. Таковы лодьи, таковы кочмары, таковы шняки и раньшины. Для всех этих судов чертежей и планов не существует. Только шкуны, в последнее время введенные в употребление, начали строить по чертежам, аляповато, бестолково, доморощенным способом начерченным. Правда, что лодьи, имевшие прежде форму нелепого ящика, поморы стали делать острее, но все еще по-прежнему оправдывали плоскодонность своих судов тем, что на них удобнее входить в мелкие приморские реки и затоплять эти суда на зиму у самой деревни, прямо под глазами, или становить их на городки перед окнами. Но в то же время (и отчасти справедливо), и даже те поморы, которые уже начали вместо лодей строить шкуны, объясняли существование на водах моря еще довольно значительного числа лодей тем, что построение их стоит дешевле (рублей на 100 серебром), хотя в то же время на лодью и требуется, для ее тяжелых, неудобных парусов и снастей, рабочих больше (по крайней мере, пять человек), чем на шкуну (три и даже два рабочих)…

Точно так же, как бывало прежде, мастер намечал на полу мелом, на песке палкой чертеж судна и вымеривал тут же его размеры. Ширину клал вершками пятью или шестью шире трети длины; половина ширины будет высота трюма. На жерди’ намечал рубежки (заметки) и по этим рубежкам этою же жердью все время намечал шпангоуты, называя их по-своему боранами (носовым и кормовым). Отвесы или перпендикуляры и на чертеж клал по глазу, без циркуля, и точно так же своим именем скул называл боковые части перпендикуляра, его прямые углы. Кончивши чертеж, мастер обыкновенно сбивал лекалы, если строится лодья, и считал это дело лишним, дорогим и для хозяина, если строилась шняка или раныпина. Сбивши лекалы, мастер приступал прямо и не обинуясь к работе, делал поддон – основание судна, его скелет; обшивал его снаружи и внутри досками; ставил три мачты, если лодья назначалась для дальних морских плаваний, и две, если она приспособлялась для богомольцев, идущих в Соловецкий монастырь.

В одну зиму, при не слишком усиленной и ускоренной работе, лодья бывала готова со всеми своими мелочными подробностями: с неизбежной помпой, с казенкой – каютой, с приказеньем – люком, местом спуска в каюту, с палубой, с козовами, прикрепленными на бушприте, с двумя печами, если лодья мурманская, и с одной, если ей суждено ходить только в Архангельск. Судно это имеет длины 40-80 футов, ширины 12-25 футов, в грузу способно сидеть от 6 до 9 футов и грузу этого способно поднять, смотря по величине и размерам, от 5 до 12 тысяч пудов. Правда, что большая часть настоящих лодей не берет уже свыше 3 тысяч пудов, но все-таки строятся еще лодьи и больших размеров. Судно это все из соснового леса, креплено железом (единственные суда с таким креплением); обшивные доски его креплены в малых лодьях в наборе, в больших – в гладь деревянными гвоздями и сшиты мягкими древесными корнями – вичью. Перекладины или брусья (бимс), на которые настилается палуба, называются перешва; подкладки из тонких досок, какими выстилают внутри низ судна, чтобы не подмок груз, зовут подтоварьем. Лодейные мачты – одно деревные, бушприт короткий; на фок и грот-мачтах по прямому парусу с реею; на бизань-мачте – косой парус с гиком и гафелем; прямые паруса держатся на ветре во всю свою ширину для одинаковых размеров паруса вверху и внизу распоркою, называемою обыкновенно чеплиной. Сверх того, при лодье также употребляется бот, называемый павозком, и, наконец, повсюдная и неизменная бочка для пресной воды, называемая подвозок. Шпангоут лодьи и всех других судов зовется общим именем – упруг.

Таково в устройстве и подробностях своих самое крупное из всех беломорских судов – лодья, которое непременно должно быть готово в новом своем виде к спуску до половодья. Сильная разливом и нередко заливающая городские строения река Кемь в половодье способна для этого спуска. Самый спуск ее на воду требует от строителей, по исконному прадедовскому обычаю, некоторой торжественности, некоторого рода гласности для целого селения.

Лед вынесло из реки в океан, река в полной заливной воде, на крайнем дохе, на крайнем рубеже, с которого она пойдет убывать. К тому же, полая вода эта стоит на приливе – стало быть, обещает благополучный момент для спуска.

Момент этот предусмотрен и час для спуска назначен.

Еще с вечера, накануне дня, назначенного для спуска лодьи, мальчишки-подростки обегали все дома и деревни и повестили хозяев приговором:

– Дядя Еремей! Дядюшка Пантелей на первую выть (после завтрака) звал тебя на лодейке спущаться – пожалуй-ко!

Мальчишка, скороговоркой произнесши эти слова, убегал из избы, и званный охотно приходил на другой день раньше часа спуска и видел широкое, чреватое днище лодьи, во, всем его неприглядном безобразии, еще на городках, на берегу, но без снастей, по обыкновению, без мачт. Виделась только крыша казенки, толстый, тяжелый руль и свежая, щедро просмоленная конопатка. Все деревенские или городские гости, знакомые и благоприятели хозяина, влезают на палубу и ждут молитвы. Придет священник с крестом и чтением молебна – раскольник ли хозяин или нет. Прочтется последняя молитва, дрогнет сердце хозяина, дрогнет и сердце мастера, возбуждены и прочие зрители-гости.

Мастер с помощником спускаются вниз и с крестным знамением подрубают разом с уханьем и вздохами два бревна, поддерживающие корму лодьи. Судно качнется раз и два и, наклонившись несколько на бок, ползет по двум другим бревнам, положенным параллельно килю, прямо в воду. Рявкнет свое заветное ура весь народ на палубе раз, другой, третий, – и лодья уже на воде оселась благополучно; не умереть в тот год хозяину, не потерпеть большого несчастия ни ему, ни всем соседям его, спустившимся на новом судне на вешнюю воду. Хозяина целуют, поздравляют, кланяются в пояс. Честят лестными приговорами мастера, и во все это время ни хозяева, ни гости не надевают шапок до той поры, пока судостроитель-богач не пригласит их всех в свою избу на почетный пир, на пьяное и весело-шумливое угощенье. Несется потом неладная песня, бестолковый говор, и долго затем во всю ночь бродят по улицам шатающиеся из стороны в сторону тени, которые или скроются в воротах собственного дома, или под углом первой спопутной клети, подле первого попавшегося бревна, как это бывает везде, во всех углах широкого русского царства…

На этих лодьях поморы или возят купленный в Архангельске хлеб в Норвегию или к промышленникам на Мурманский берег, или совершают прибрежные плавания на Терский берег за семгой, на Карельский за сельдями, на Новую Землю за моржами, на Колгуев за птичьим пухом, в Онегу за досками, в тот же Архангельск с треской и палтусиной и в Соловецкий монастырь с богомольцами.

Во всех этих плаваниях поморы ходят по вере, по старым приметам, замеченным или самими, или переданным от отцов или бывалых людей. Большею частью лодьи держатся бережья, вблизи берегов, и в крайнем случае, при необходимости пускаться вглубь моря руководствуются компасиками – по-их матками, – покупаемыми обыкновенно за четвертак, полтинник на. архангельском рынке. У некоторых хозяев, более толковых и сметливых, встречаются на случай порчи одного два и три запасных. У некоторых ведутся также записные книжки о времени перевалов (поворотах курса), 0 коргах и опасных мелях, о более удобных и безопасных становищах. Но и в этом случае все поморы руководствуются памятью, поразительно замечательною сметкою и толком и почти всегда верными приметами.

Второе (по величине судна) место, после лодьи, должно принадлежать раньшине. Первообраз этого судна – шняка, по величине несколько меньшая предыдущей. Шняка обыкновенно шьется теми же древесными корнями – вичью (по местному названию) – из широких досок, в наборе, длиною от 4 до 5 сажен, шириною немного больше сажени, с плоским, как и лодьи, дном, с острыми носом и кормою. Шняка оставляется открытою. На нее ставят одну мачту посередине; на мачте употребляется еще до сих пор один прямой парус. Обыкновенно же шняка ходит на веслах (шести). Судном этим управляют четыре человека: кормщик, тяглец, наживочник и веселыцик, т. е. все те рабочие, которые необходимы для осмотра мурманского яруса с треской и палтусиной. Шняка способна поднять 500 пудов грузу…

На зиму шняки оставляются в становищах под надзором лопарей, но редко пускают их в дальние плавания, хотя бы, например, в тот же Архангельск с мурманскими промыслами. Для этой цели менее запасливые и достаточные хозяева на ту же шняку набивают нашвы (числом 3-4-5) – фальшборты, ставят еще другую (неопускную же) мачту, не накладывают палубы, но над срединою судна делают выпуклую крышу. Шняки эти больше только бортом и, стало быть, способные поднимать более значительный груз, называются раньшинами по той причине, что они привозят первые – ранние промыслы в Архангельск (следующие привозят на лодьях)…

Некоторое сходство в оснастке и в назначении с тою же раньшиною составляет кочмар – палубное же судно, несколько, впрочем, большее, с двумя неопускными мачтами и употребляемое также для перевозки рыбы, назначенной в продажу. Однако, судно это сделалось замечательною редкостью, вытесненное из употребления, вероятно, шкунами…

Там же, откуда выходят в Поморье лучшие лодейные мастера, то есть в кемской деревушке Подужемье, строятся и самые употребительные, самые важные для ближних прибрежных плаваний, мелкие беломорские суда – карбасы. Шьются карбасы (крупные суда “строятся”) точно таким же образом, как шняки, но меньше последних (длиною 18-25 футов и шириною менее 1/4 длины); в воде сидят на фут. На карбасах этих обыкновенно от 4 до 10 одноручных весел и два шпринтовные паруса; шпангоут карбасный зовется опругой. На веслах карбасы легки на ходу и, лавируя весьма недурно, в то же время заметно валки; пустозерские карбасы, с прямою кормою, пускаются в море с грузом, которого они поднимают до 200 пудов. Тот же карбас, только несколько пошире и покороче описанных, употребляется для промысла тюленей на льду и, в таком случае, принимает новое название весновального. Этот род карбасов, как уже сказано, приспособляется к тому, чтобы быть удобно влачимым по льду, а для этого вдоль киля приделываются два полоза, называемые креньями…

Из судов с правильною оснасткою, выстроенных по верным чертежам, безопасных в море и употребление которых обусловлено законами науки и примером Европы, в Белом море, кроме иностранных кораблей, теперь довольно уже часто видятся шкуны и шлюпы. Шкуны строятся поморами Кемского и Карельского берегов и употребляются исключительно для торговли с Норвегией; некоторые и редкие возят из Архангельска богомольцев в Соловецкий монастырь. Шлюпы попадаются в редком числе и выходят опять-таки из Кеми и опять-таки употребляются для торговых плаваний в Архангельск и Норвегию. Для тех же торговых целей на взморье Двины ходят лихтеры – палубные, плоскодонные (по причине замечательного мелководья бара [48] [Бар – песчаный подводный вал на мелководье в прибрежной полосе морского дна перед устьем реки.]) суда с тремя мачтами. Они подвозят достальной груз из Архангельска на купеческие корабли, но редко пускаются в самое море. Кроме того, существовали на Двине гальясы, но теперь об них и самый слух пропал, как и о кочах. Между тем эти суда, палубные, об одной мачте, сыграли немаловажную роль при заселении края и вообще в его бытовой истории. Их строила казна с большой охотой для таких, например, дальних плаваний, которые предпринимались для походов в Сибирь, – для исследования прохода в реки Обь и Енисей – и не безуспешно. Хаживали они на Новую Землю, побывали и в Обской губе. Вайгачским проливом и Карским морем они доходили до устья реки Мутной. После пятидневного плавания по этой реке и по двум попутным озерам доходили до двухверстного волока. Здесь их перетаскивали в озеро Зеленое и из него по реке прямо в Обскую губу. Когда бунтовал Соловецкий монастырь против новоисправленных книг, на этих кочах сплыли туда из Архангельска стрельцы.

Обращаясь снова к собственно беломорским судам, которые и строятся в Поморье и принадлежат поморам, мы все-таки должны повторить то, что крайняя, выходящая из размеров, обусловленных наукою корабельной архитектуры, плоскодонность судов поморских зависит не столько от мелководья поморских рек, сколько от какой-то упорно-закоренелой привязанности к старине. Архангельские поморы сметливы и, видя лучшее против того, что есть у них, принимают новизну легко и скоро. Доказательство тому – более десятка шкун, принадлежащих частным лицам и, в то же время, закоренелым раскольникам, и наконец, общее желание всего Поморья завести собственные пароходы, о которых они имели лишь смутное понятие.

Въ мое время (да и прежде) во всѳмъ Архангельскомъ краю существовали только три парохода, изъ которыхъ два небольшихъ: одинъ — онежской лѣсной компаніи, буксируеть суда — романовки, нагруженный бревнами и досками, и не ходить въ море; другой — купца Бранта, также ограничивает небогатую свою дѣятельность на водахъ рѣки Двины и пѳресталъ ходить въ море, разъ испытавъ несчастіе, по малой величине своей, на плаваніяхъ съ богомольцами въ Соловѳцкій монастырь. Его заливало морское волненіе; онъ съ трудомъ ладилъ съ крѣпкими морскими вѣтрами. Третій пароходъ принадлежить казне — какъ говорятъ, тяжелый, неудобный, давней постройки — съ трудомъ править работы при архангѳльскомъ порте и употребляется почти исключительно для буксировки. Теперь настало то время, когда пароходы взяли свое право и бороздятъ воды Двины и Печоры и самаго Белаго моря во всѣхъ его направленіяхъ.

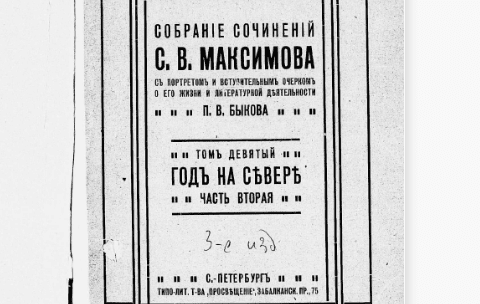

ссылка на книгу “Год на Севере”